西暦724年、陸奥国府「多賀城」が築かれ、奈良・平安時代、「遠の朝廷」(とおのみかど)と呼ばれ東北の中心地でありました。

美しい自然にかこまれた「多賀城」は、縄文時代から人々が行きかい、暮らしていた地であることから、様々な遺跡や文化財が残されております。また、「歌枕」の地として王朝の人々が憧れたロマンあふれる地でもあります。

約900m四方の広さの中央に、約100m四方の政庁跡があります。政庁跡は古代多賀城の中枢であり、儀式などが行われた場所と考えられております。

奈良時代はじめ頃、多賀城の附属寺院として建立され、多賀城から1.2Km東南に位置しております。南北に中門と講堂、中央東西に三重塔と金堂がならんでおりました。現在は公園となっており

日本三古碑のひとつで、国の重要文化財である多賀城碑は、古くより歌枕に詠みこまれた「壺碑(つぼのいしぶみ)」で知られており、松尾芭蕉をはじめ多くの文人も訪れました。

「末の松山」の近くにある「沖の井」は、古来歌に詠まれた歌枕であり、奇石が連なる池は、いにしえの情景が伝わってきます。

「おくのほそ道」の旅の途上、松尾芭蕉と曽良もこの地を訪れております。

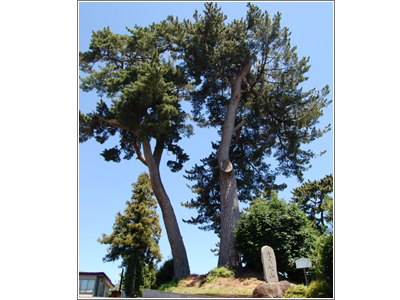

「末の松山」は、恋愛模様を象徴する歌枕として多くの歌に詠みこまれ、数多いみちのくの歌枕の中でも最も代表的なものです。

現在も松が高くそびえ、いにしえの名残をとどめております。